カラオケなどで他の人と一緒に歌うときにハモリができるとかっこいいですよね。

中には感覚的に即興でハモリができる人もいますが、多くの方は「どうやってハモればいいのかわからない!」と思うのではないでしょうか。

今回は、綺麗なハモリができるようになりたい方に向けて、ハモリのやり方や練習方法についてご紹介します。

目次

ハモリとは

ハモリとは、調和を意味する「ハーモニー(harmony)」という語源からきている言葉です。

主旋律の歌声をベースとして、それに調和するように別の声部が音を重ねていくことで、美しい響きを作り出します。

ハモリとコーラスの違い

ハモリとコーラスを混同する方もいますが、以下のような違いがあります。

ハモリ:主旋律と同じ歌詞で異なる音(キー)で歌う

コーラス:主旋律のメロディとは異なる歌詞や音の長さ(「アー」「ウー」など)で歌ったり、ハミングをしたりする

ハモリには基本的なルールがある

主旋律と違う音を適当に歌ってもハモリにはなりません。

綺麗なハモリをするためには、いくつか意識すべきことがあります。

ハモリの基本は3度

基本的なのは「3度のハモリ」です。

これは、主旋律に対して3度上または3度下の音を取ってハモリを入れることを意味します。

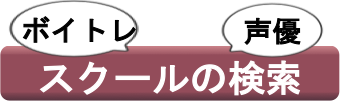

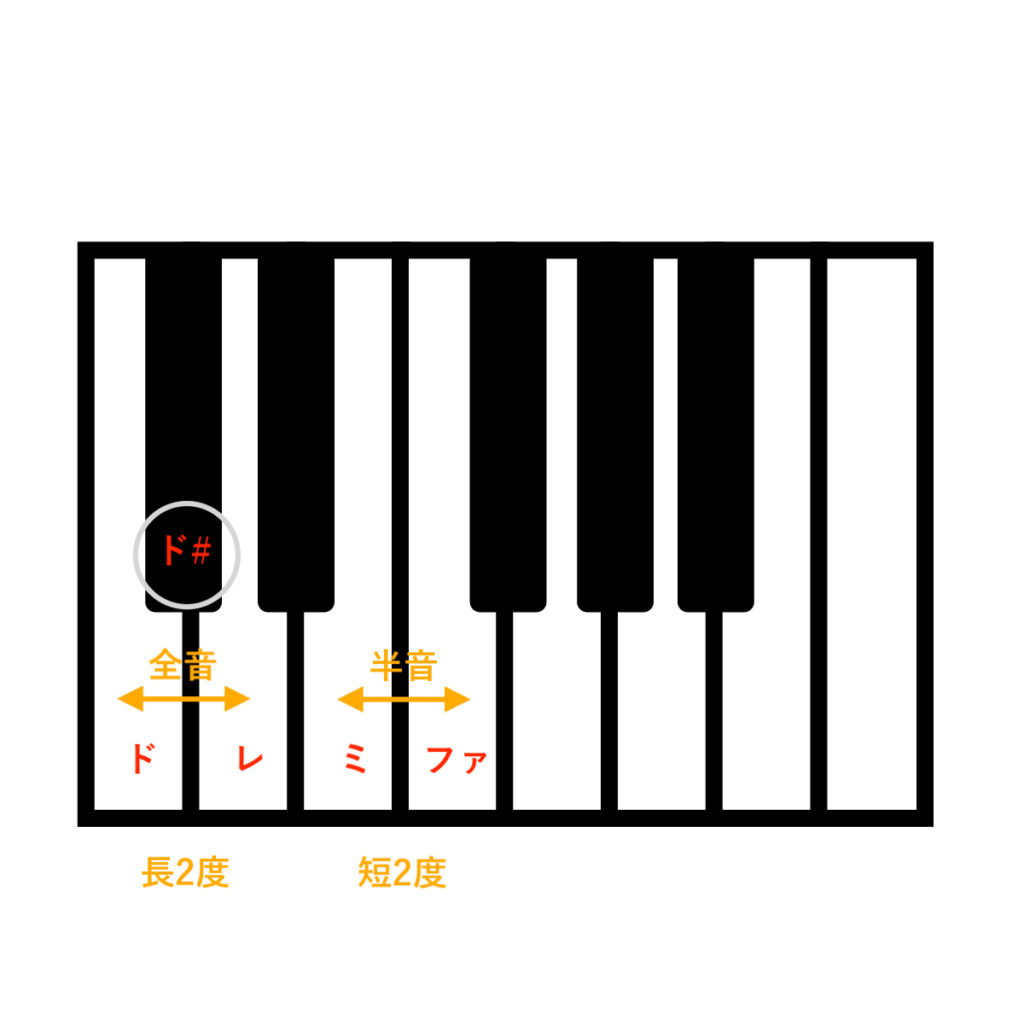

「度」とは、2つの音の間隔を表す単位のことです。

3度上の場合

例えば、「ド」の音を基準としてみましょう。

「ド」の3度上は「ミ」です。

ちなみに、全く同じ「ド」の音は1度、「レ」は2度「ミ」は3度、1オクターブ上の「ド」は8度と基準の音から離れていくと度数は大きくなります。

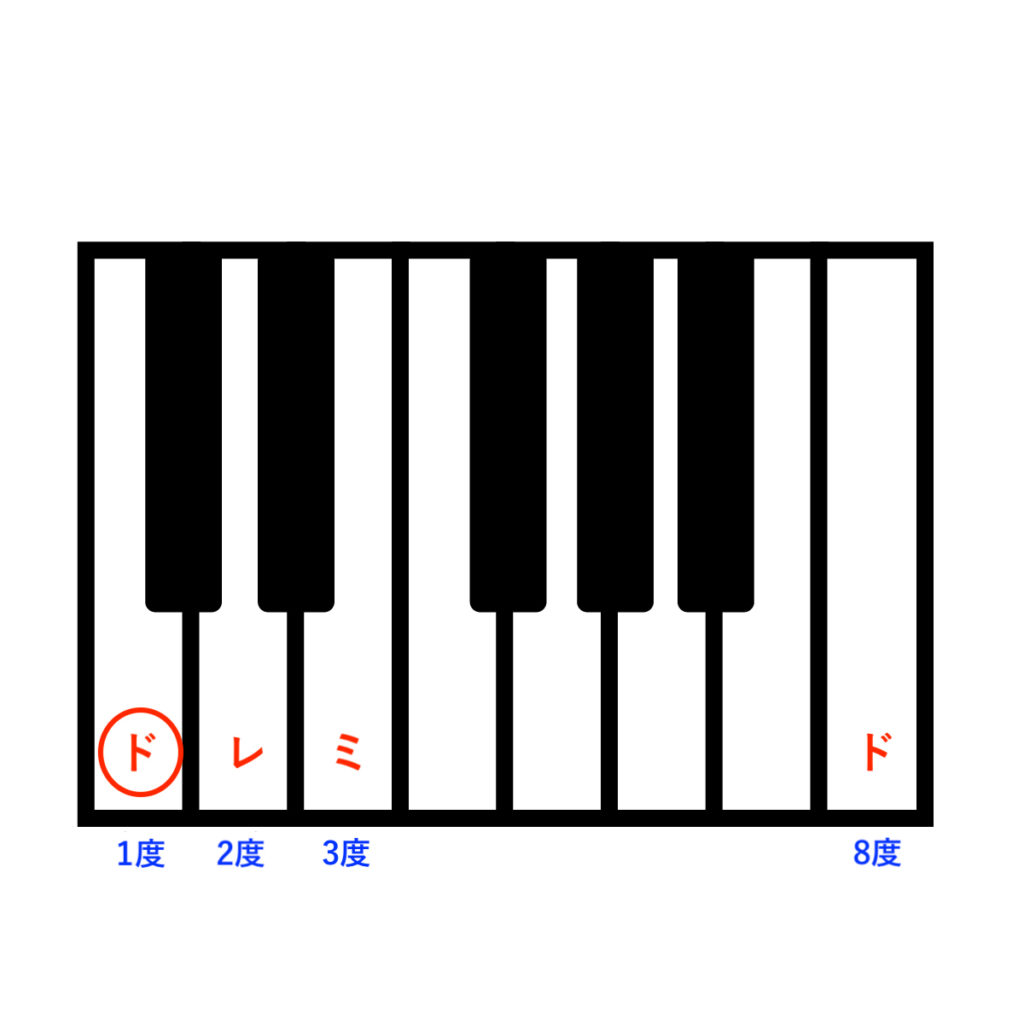

3度下の場合

基準の「ド」より低い音も同じように数えます。

「ド」の3度下は「ラ」の音になります。

#や♭がついている場合

「ドとミが3度だったら、ドとミ♭(フラット)は何度?」

「#(シャープ)が付いた場合は?」

という疑問を持つ方もいるでしょう。

実は、#や♭が付いても、3度であることには変わりありません。

(正確にはドとミが長3度、ドとミ♭が短3度、ドとミ#が増3度と呼び分けます)

では、3度でハモるときは好きに#や♭を付けてもいいのでしょうか。

答えは、歌う曲の「調」にあります。

調とは、その曲を構成する基準の音階(スケール)を意味しており、大きく「メジャー(長調)」と「マイナー(短調)」の2つに分けられます。

メジャー(長調)編

メジャー(長調)から見ていきましょう。

メジャーの曲は明るい雰囲気のものが多いです。

「ド(C)」の音を基準とした長調であれば、「Cメジャー」と言います。

Cメジャーのスケールは、ピアノの白鍵だけを順番に並べた「ド-レ-ミ-ファ-ソ-ラ-シ-ド」になります。

「ミとファ」「シとド」の間は半音ですが、それ以外は全音なので、「全-全-半-全-全-全-半」の関係性で音が並んでいます。

「ド」以外の音を基準としたメジャースケールも同様の関係性です。

Cメジャーのスケールを見ると、#や♭の付く音はありません。

すなわち、Cメジャーの曲においては「ド」の3度上の「ミ」、3度下の「ラ」に#や♭は付けないのです。

Cメジャーの曲で3度のハモリ曲例は、学校で輪唱する「カエルの歌」です。

初めに歌い出した人を追いかけて次の人が歌ったとき、

「ドレミファミレド」

「ミファソラソファミ」

というメロディが重なります。

よく見ると、全て3度のハモリになっているのがお分かりいただけるでしょう。

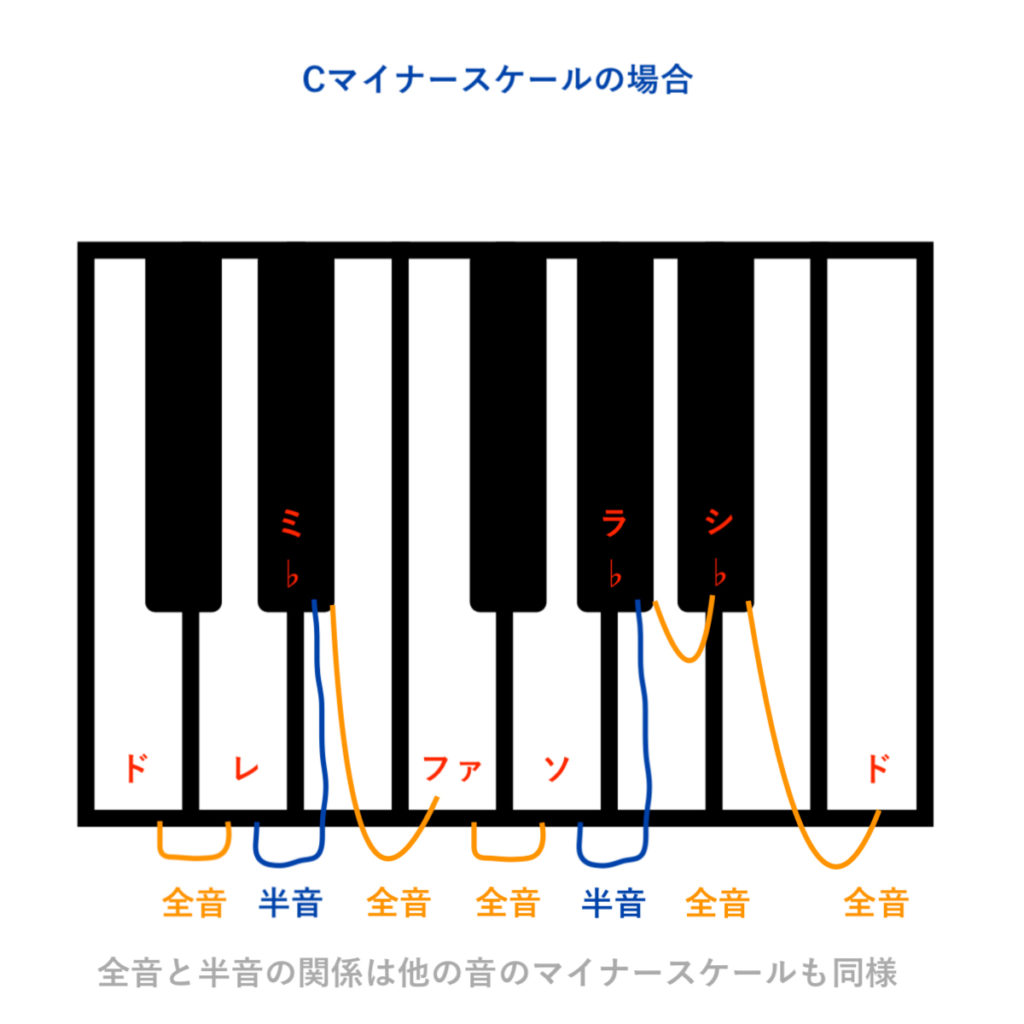

マイナー(単調)編

次は、マイナー(短調)です。

マイナースケールは「全-半-全-全-半-全-全」の関係で構成され、Cマイナースケールは「ド-レ-ミ♭-ファ-ソ-ラ♭-シ♭-ド」となります。

メジャーと比べると少し悲しげな雰囲気のスケールになりますよね。

Cマイナーの曲の場合、「ド」の3度上は「ミ♭」、3度下は「ラ♭」です。

つまり、歌う曲の調によってハモリに#や♭が付くかどうかが決まるのです。

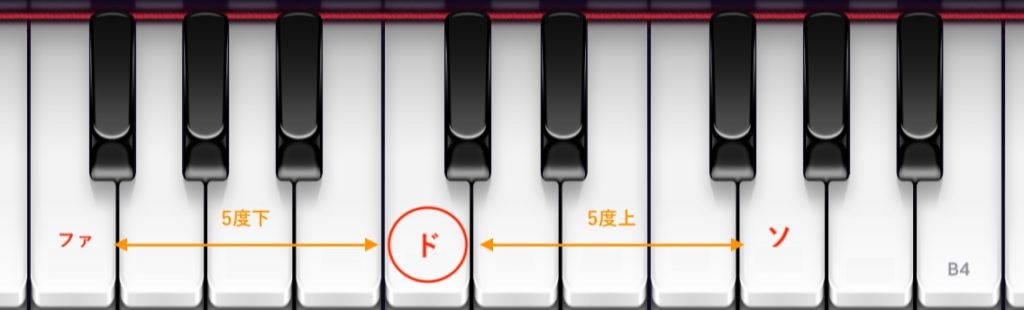

5度のハモリとは?

5度のハモリとは、主旋律から5度の音でハモることを意味します。

Cメジャーの曲であれば、「ド」に対して5度上が「ソ」、5度下が「ファ」になります。

ギターなどを弾くときの和音(コード)を思い浮かべてみましょう。

Cメジャーコードは「ド-ミ-ソ」の3音で成り立つ和音です。

「ド」と「ソ」は和音の中の一部なので、音の響きが馴染みやすいのです。

その他(2度・4度・6度)について

その他のハモリについても簡単にご説明します。

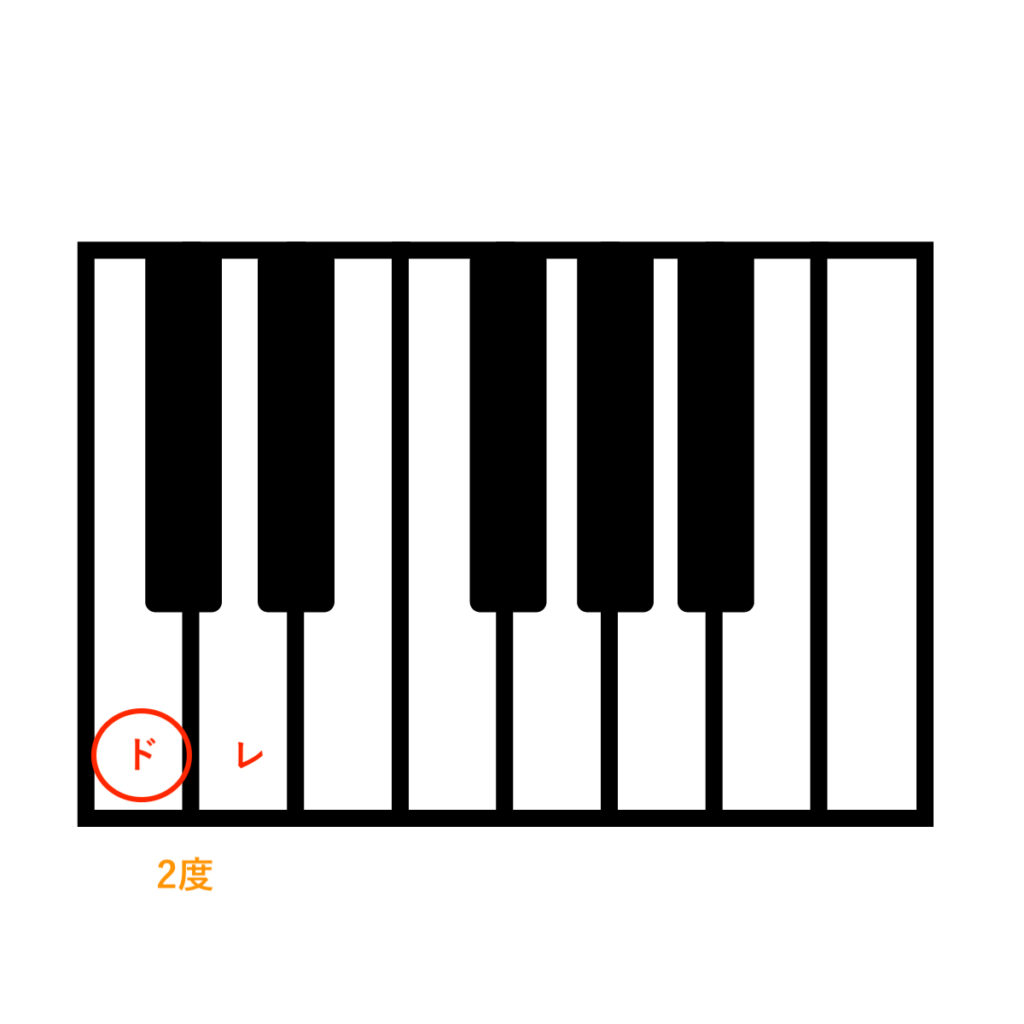

2度のハモリ

2度のハモリは、「ド」と「レ」のように隣り合った音によるハモリで、音がぶつかり合います。

不協和音になるので、あまり多用はしないでしょう。

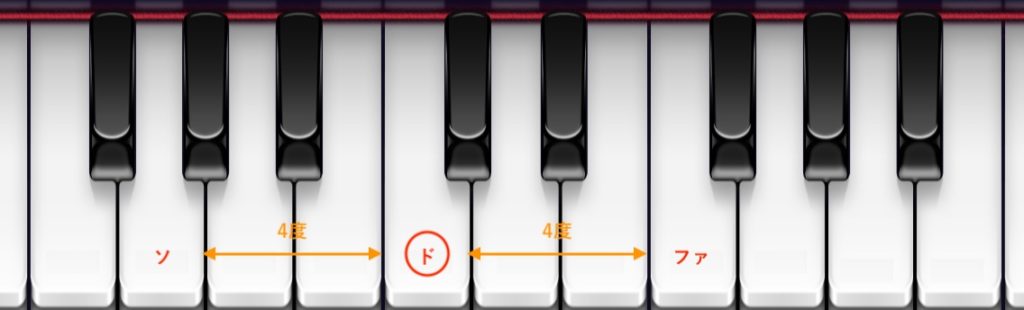

4度のハモリ

4度のハモリは、「ド」に対して上なら「ファ」、下なら「ソ」の音を当てます。

時々、3度のハモリでは曲の雰囲気に合わないことがあります。

例えばCメジャーの曲の中で、「ソ」の3度上の「シ」でハモるより4度上の「ド」でハモる方がいいときがあるのです。

3度のハモリがしっくりこないときは、4度のハモリにしてみるのといいかもしれません。

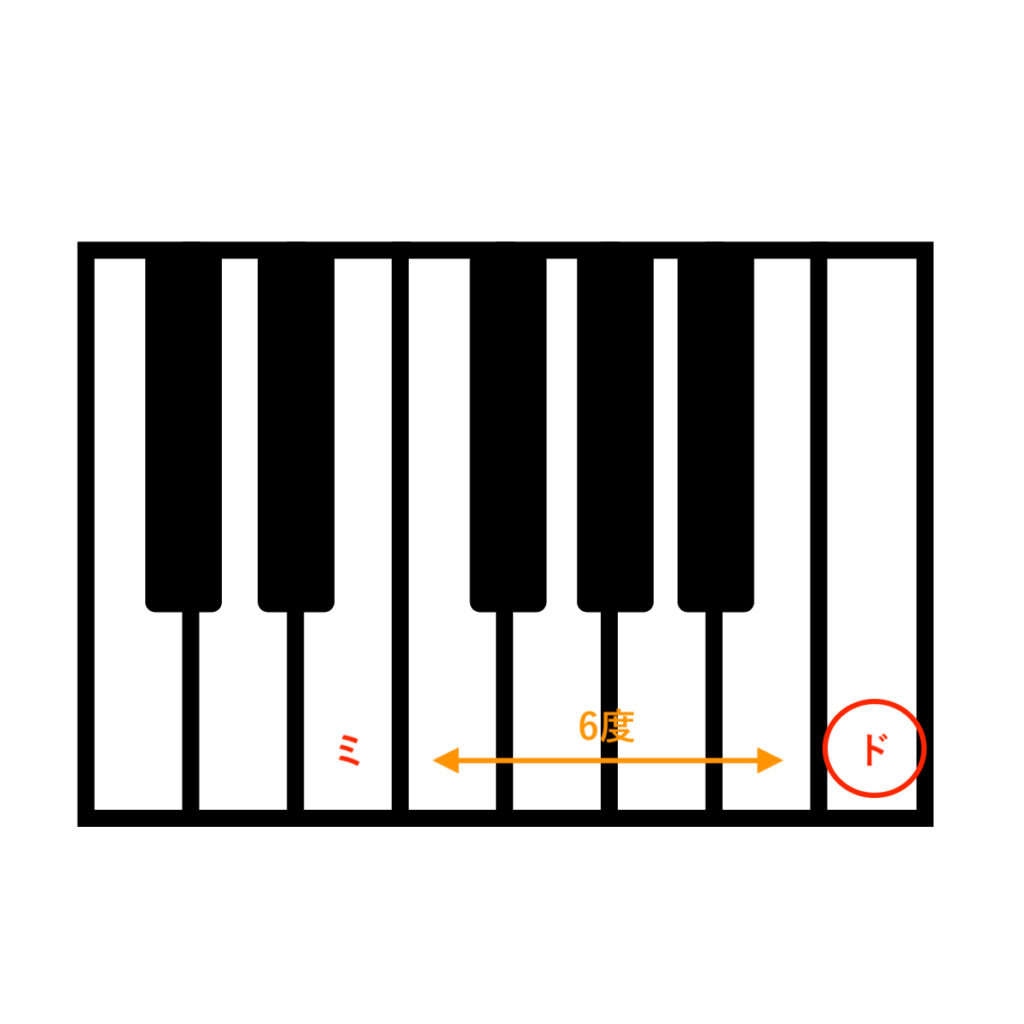

6度のハモリ

6度のハモリは、3度の音を1オクターブ下に持ってくるハモリのことです。

6度のハモリも綺麗に響くので、3度と同じようによく使用されます。

また、3度のハモリと組み合わせ、バリエーションをつけることもあります。

ハモリでタブーとされていること

主旋律に対し5度や8度のハモリを2回以上続けるのは、基本的にタブーとされています。

とは言っても、実際には連続して使われていることもあります。

5度と8度のハモリの特徴

5度のハモリ:3度などに比べると少し特徴的な響きになる

8度のハモリ:オクターブのユニゾンになることで主旋律が強調される

主旋律より8度(1オクターブ)低いハモリは、オク下のハモリと言われポピュラーです。

部分的な強調が目的であれば、連続で5度や8度のハモリもいいでしょう。

ハモリの練習方法

それでは、実際にハモリを練習する方法をご紹介します。

①歌う曲の調を確認する

調の確認は、その曲の中で使われている音を1音ずつ拾っていくのが最も確実ですが、手間がかかりますよね。

1つの目安ですが、サビの最後や曲の終わりなどで終止感のある音が聞こえたら、それが調の基準音である可能性が高いです。

また、曲の雰囲気が明るければメジャー、悲しげであればマイナーであることが多いでしょう。

②主旋律に3度のハモリを付けていく

曲の調が確認できたら、主旋律に対して、その調のスケールを元に3度でハモリを付けていきましょう。上ハモでも下ハモでもOKです。

ハモリの作り方ですが、ピアノなどの鍵盤楽器を使うと実際にハモったときの響きがわかるため便利です。

アプリを使うという方法もあります。

iPhoneユーザーなら「garageband」というアプリがいいでしょう。

ピアノの音を出すことができる上、録音もできるので、ハモリの音を記録して何度も聞けます。

③ハモリのパートだけで歌えるようにする

ハモリの音を確認したら、実際にそのパートを歌う練習をしましょう。

まずはハモリのパートだけでしっかりと覚えて歌えることが大事です。

④主旋律と合わせてみる

ハモリだけでの練習ができたら、いよいよ主旋律と合わせて歌ってみましょう。

しかし、一緒に歌うと、主旋律につられて自分の音がわからなくなることも…。

その場合は、耳に手を当てて自分の声を聞くようにしてみてください。

関連記事:ハモリの練習方法|ハモリにつられてしまう時の対処方法は?

まとめ

以上が、基本的なハモリの練習方法です。

3度以外のハモリについても同様に練習してみてください。

自分でうまく練習できないという方は、ボーカルレッスンに通ってみるのもおすすめです。

先生に見てもらうことで、一人で練習するよりも上達が早くなるでしょう。