合唱をうまく歌えるようになりたい…その場合、正しい発声方法を身につけること、練習を行うことは非常に大切です。

そこで今回は、合唱の発声についてご紹介します。

目次

合唱の発声方法

合唱の発声方法について確認していきましょう。

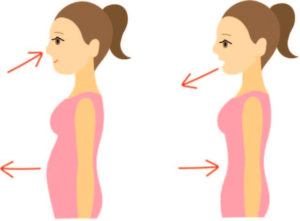

姿勢

- 体の力を抜く

- 足を肩幅ないくらいに開き、軽く膝を曲げ、少し内側に入れる

- 腰が反らないよう、おへそを境にお腹を軽内側に入れる(腰の反りを減らす)

- 低音時は軽く顎を上げ、高音時は軽く顎を引いて上目遣いで発声する

姿勢は歌のパフォーマンスに影響を与えますから、猫背になっていないか普段の練習の時から意識してみましょう。立ったとき、背中から腰にかけてのラインがまっすぐになっているか確認してみてください。

歌手で歌が上手な人は、背筋がピンと伸びた姿勢で歌っています。

姿勢と歌の上手さは密接な関係があるのです。美しい姿勢で歌うと、呼吸が整うので、腹式呼吸が持続できます。

最初は、両足に体重を均等にかけて自然に立った姿勢を維持しましょう。

また、体の力を抜く(無駄な力を抜く)ことで発声がしやすくなります。体の力を抜く方法として、体の部位をほぐしておくこともおすすめします。

呼吸

腹式呼吸を取り入れましょう。腹式呼吸は、声楽や合唱などではよく用いられる呼吸方法で、胸やお腹を使って空気を出し入れします。

→腹式呼吸のやり方はこちら

【腹式呼吸のメリット】

・息を吐く力が増え、声が出しやすくなる

・喉に余分な力が入りにくくなるため、高音や低音が出しやすくなる

・交感神経を抑え、副交感神経を刺激するため、緊張などによって声が震える時にも、効果的

まず、腹式呼吸を習得して、お腹から発声ができるようにしましょう。

腹式呼吸は、「横隔膜」の筋肉を使って呼吸する方法です。横隔膜は肋骨とへその間にある筋肉です。

横隔膜の鍛え方を最短で習得する方法にドッグプレス法があります。

ドッグプレス法のやり方は口を開けて、「ハッ、ハッ、ハッ」と犬のように短い呼吸をするだけです。肋骨とへその間を手で触ったときに、動いていれば横隔膜が鍛えられています。

ポップスなどとの発声の違い

一般的に、声楽(合唱)の場合は、マイク使用を前提としません。

そのため、ある程度の声量が必要となり、遠くまで響かせる技術が要求されます。

オペラ歌手などは「ベルカント唱法」といわれるものを使います。これは「イタリア式発声法」とも呼ばれています。

通常は、別々で発声される地声(チェストボイス)と裏声(ファルセット)を融合させることによって、十分な声量のまま美しい音楽表現を行います。

それに対して、ポップスなどの発声は、地声を使って発声し、基本的にマイクの使用を前提としています。生の声で大きく響かせる必要はありませんので、自由な発声表現が可能です。

合唱の発声練習

練習法①

【体の脱力】

合唱は身体、特に肩が硬くなっていたら、声は出にくくなります。

「アー」と歌いながら、首を左右に動かしながら、力を抜きましょう。体をブラブラさせるのも良いです。

【喉周りの脱力】

喉が十分に開いていない場合、首の筋肉に力が入り、顎を必要以上に引き下げ、反対に顎が上がっていく現象が見受けられます。

この場合は、歌っている時に、顎を引きすぎるなら、おでこを押す、顎が上がっていくなら顎を押すことで、その緊張を解きほぐすことが可能です。

力の入っている逆の方向に、動かしてみましょう。

こうすることで、自分がどんな風に力が入っていうるのかがわかり、力を抜くコツがわかります。

練習法②

外国語の歌を歌ってみましょう。目的は、いい響きの発声や発音を得る練習のために歌います。

このとき、良く知られた歌いやすい曲を選ぶのが良いでしょう。

なるべく、ネイティブの歌っている原語を聞いて、それを真似してみましょう。

ポイント

1つ目は、口の周りの筋肉を緩めて歌うことです。

日本語の発声・発音の硬さを、この練習で緩めることができます。

2つ目は、口の内部をしっかりと広げます。

口腔内の共鳴を得る練習になりますので、外国語の持っている、柔らかいい響きのある声を、練習から体感することができます。

外国語の曲を歌うメリット

外国語には、子音を発音するときに、息を沢山使う場合が多いです。ですから、その息を使う発音をしようと、腹筋を使って歌う必要があります。結果、息を使う練習になります。

外国語の発音に気をつけて歌い、普段、日本語の歌詞で歌っている時には使っていないお腹、口の周りの筋肉などをしっかりと動かしながらら練習に取り組むと良いでしょう。