人間は、呼吸を利用して、音声を産出し、音声による意思伝達を行っています。

具体的にどのようにして音声を作り出しているのでしょうか。

今回は、音声産出の仕組みから調音について考えていきます。

目次

調音とは

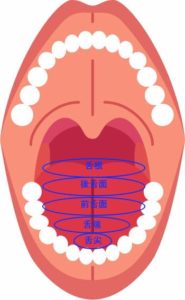

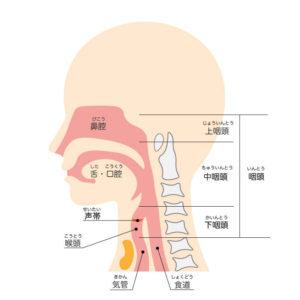

調音(ちょうおん:articulation)、または構音とは、声道と呼ばれる喉頭より上の部分で音の区別が作り出される過程のことを言います。

実は、喉頭(声門)を通った直後の息の流れには有声と無声の区別があるのみで、大半の音の違いはまだ作り出されていません。

特に口腔における舌や唇の活動は重要で、音の対立の多くがこれらの発音器官の働きによって作り出されます。

それ以外では、頬(ほっぺた)が音声産出にとって不可欠な役割を果たします。例えば、交通事故などで頬に損傷を受け、この部分に穴が開いてしまうと、音声をほとんど生成できない状態が生じます。

これは、声が共鳴する部屋が失われてしまい、喉頭を通って流れてきた空気が共鳴しないまま穴から外へ出てしまうためです。

怪我をしても、人工的な頬によってその穴をふさぐと元通りの音声が生成できるようになります。このことは、頬が口の中に共鳴室を作り出す働きをしており、その働きが音声の生成には欠かせないものだとわかります。

発音と調音は異なる

発音:言葉を発することなどを言います。

調音:調音器官を動かして、母音や子音を作ることを言います。

似て非なるものだとお分かりいただけるのではないでしょうか。

調音をうまく行うには調音器官を知ることが大切

音声学では、舌や歯、および肺など、音声を作り出すために使われる器官を音声器官(vocal organs)といいます。

本来、舌や歯は消化器であり、肺は呼吸器ですが、音声を発する前にも用いられるので、これらは同時に音声器官でもあります。

各器官の形などによって共鳴の仕方に影響を及ぼします。

声門より上の各器官は呼気の通過に対して部分的な妨害ないし完全な妨害を加えていろいろな噪音(そうおん:noise)を加えたり、また音声音の場合にさまざまな形をとって共鳴室のはたらきをします。

このようなはたらきを調音(articulation)と呼び、声門より上の音声器官を調音器官(articulatory organs)といいます。次に調音器官について説明します。

舌

舌(tongue)は、音声器官のなかで最も細かな動きができ、調音において果たす役割が大きいことは、「舌」を意味するラテン語のlingua、フランス後のlangue、英語のtongue、ドイツ語のzungeなどがいずれもまた「ことば」の意味を持つことからも伺えます。

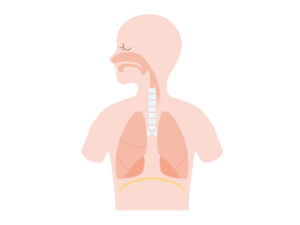

舌は5つの部分に分けることができます。

| 舌尖(ぜっせん:tip or apex) | 舌の最先端の最も柔軟性に富む部分 |

| 舌端(ぜったん:blade) | 舌尖の奥の周辺の部分 |

| 前舌面(front) | 舌先の後に続く広い舌面の前の部分 |

| 後舌面(back or dorsum) | 舌先の後に続く広い舌面の後ろの部分 |

| 舌根(ぜっこん:root) | 舌のつけ根。喉側にある |

普通に静止した位置で前舌面は硬口蓋に対し、後舌面は軟口蓋に対します。

唇

調音器官のなかで最も外部にあるものは唇(lips)です。

唇は広げたり、丸めたり、突き出したりすることができ、これが言語音(特に母音)の音声に大きな影響を与えます。

歯

音声学で問題となるのは主として上の前歯です。歯の直後に歯茎があります。

鼻

軟口蓋の後部と口蓋垂とは鼻腔(nasal cavity)への通路のふたのような役割を果たします。これが上がると鼻腔への通路が閉じ、下がると通路が開きます。

軟口蓋・硬口蓋

口腔(oral cavity)、つまり口中の天井部を口蓋(palate)といい、2つの部分に分けられます。

歯茎の直後、つまり郊外が凸状をなす部分から口蓋が最も高くなるあたりまでを硬口蓋(hard palate)と呼び、この部分は動きません。

その後方を軟口蓋と呼び、これは奥に行くほど次第に柔らかくなるとともに動かすことができるようになります。

ちなみに、軟口蓋の最後部の端にたれ下がっている柔らかい部分を口蓋垂といいます。

声門

肺、気管、口・鼻という空気の流れの中で、まず重要な働きをするのが喉頭であり、喉頭の中で、空気が流れる部分を声門(glottis)と言います。

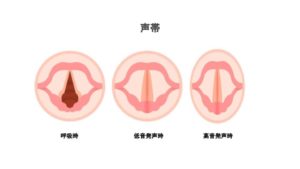

この部分に声帯と呼ばれる左右対称の帯があります。

筋肉と粘膜でできた長さ1センチほどのこの器官は、音声産出にとって極めて重要なもので、特に声の生成と高さの調整という2つの機能を果たしています。

声帯が果たす「声の生成」、「高さの調節」という二つの機能は、当然のことながら声帯がなくなってしまうと失われてしまします。

これが喉頭癌によって声帯を摘出した場合であります。

声帯にできたがん細胞を除去するために声帯を摘出してしまうと、声門が空洞状態になってしまいます。

空気の圧力を受けて振動する部分が失われてしまうために、声を作り出す機能がなくなり、無声音しか産出できなくなるのです。

ちなみに声帯を摘出した人は、バイブレーターなどの機器を使って人工的に喉頭部分を振動させることにより、有声音を作り出せます。

声門を通過した呼気は声を伴うか、あるいは息のままで上部に押し上げられ、それから上の喉頭、口腔、鼻腔においてさまざまな作用が加えられます。

これは管楽器を吹くときに似ていて、声門から唇および鼻孔までの空間は管楽器の管にもたとえられ、声道と呼ばれます。