スタジオでバンドの練習を重ねていよいよライブ本番。

音作りはバンド内での調整だけでなく、ライブをするライブハウスのPA音響担当との調整が必要です。

初めての場合は、会場での振る舞いやPA音響担当とのやりとりやコミュニケーションに戸惑うことがあるかもしれません。

今回は、ライブでの音作りとパート別での注意点についてご紹介します。

目次

ライブハウスによって音作りは異なる|環境の違い

ライブハウスには、いろいろな特徴があります。

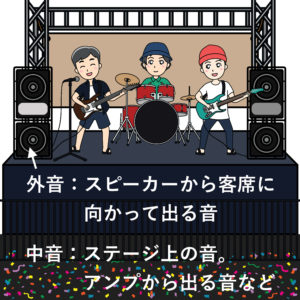

例えば、ライブハウスが推している音楽のジャンルによって、PAの傾向や音作りも変わってきます。会場に向けて前面のスピーカーから出る音を「外音」、ステージ上の音を「中音」として、それぞれの場合の音作りについて解説します。

PAミキサーのチャンネル数やマイキング

ライブハウスの大きさにより、PAミキサーのチャンネル数やマイキングが変わってきます。

小さい会場では、ミキサーのチャンネルが少なく、極端な場合にはドラムやギターアンプの出音がマイキングなしの生音の場合もあります。

環境による外音の音量制限

ライブハウスの大きさや場所が住宅街にあるなどの理由から、外音の大きさに制限がかかる場合もあります。

しかし、中音での音量バランスをドラムに合わせて行い、互いの音に耳を傾けて音作りをすることに変わりはありません。

ライブハウスごとの傾向の違い

ギターやピアノの弾き語りなどが主流の会場ではPAチャンネルの数も少ないことがあります。

また、ポップス系のライブハウスは外音がボーカルの音量を大きめだったり、パンクやラウド系のライブハウスだと外音は楽器の音が大きめだったり、歪みが強めだったり、といった違いもあります(PAさんによって異なることも)。

事前に当日のセットリストや楽器構成、ヴォーカルマイクの本数などを会場に連絡しておくと、音作りもスムーズにできます。

屋外での場合

屋外は音が分散されるため、中音もモニターの音も聞こえ方は屋内の場合と大きく異なります。自分の音しか聞こえず不安になることもあるでしょう。しかし、基本的に、音作りは大きく変わることはありません。

音作りのポイント

ライブ本番を控えたリハーサルでの音作りの注意点やPAエンジニアとのコミュニケーションについてパート別に解説します。

ドラム

リハーサルでの音作り・PAとのコミュニケーション

本番と同じセッティングをするためには、スネアドラムのスナッピーはかけたままで、本番と同じ強さでショットやキックをすることが大事です。バスドラムとタムやフロアタム・スネアスタンドなどが接触しているとノイズの原因になるので気をつけましょう。

本番で突然タムやスネアの角度を変えると、マイクへの音の入射角度が変わってリハーサルでの調整が再現できないため注意が必要です。ドラムの余った蝶ネジはノイズの原因になるので締めておきます。

チューニング

ドラムチューニングは本番と同じように、スネアドラムのスナッピーをかけて実施します。バスドラムのチューニングもタムやスネアの共振を聞きながら実施しましょう。

音量調整

ドラムは、たたき方や・材質・会場の響きに音量が左右されやすい楽器です。

ライブ会場のドラムセットは、練習していたスタジオのものとは全く違う音がすることを理解しておきましょう。

ギター・ベースアンプの音量は、ドラムが基準になりますので、リハーサル時にたたく強さは、バンド全体の音量の基礎になります。

一般にたたく強さの目安は、スネアドラムを10とすると、バスドラムは6~8、ハイハットは3です。

客席にどう聞こえているかは、対バンのリハを見て参考にできます。

また、中音を作った後に、外音とどれくらいギャップがあるかどうかを、他のメンバーに客席でチェックしてもらうと良いでしょう。

本番でテンションが上がってショットの音量バランスが崩れることが多いので注意します。特にスネアや、ハイハットのオープン。また、テンポが上がると音量が小さくなる傾向もあるようです。

ヴォーカル

音作りとバランス

ライブハウスは不自然なほど音が響かない空間なので、ヴォーカルのリバーブは必です。リハーサルで深すぎると思っても本番ではちょうど良いと考えていいかもしれません。

ヴォーカルはドラムやギターと違って生音(生声)が聞こえないので、外音に聴こえている声をかなり正確にモニターで確認できます。モニターを頼りに自分の声をコントロールしましょう。

マイクについての注意点

どんなマイクでも「拾ってほしいもの」(自分の声)以外に「拾ってほしくないもの」(周りで鳴っている他の楽器)も集音してしまいます。

その比率が悪ければ声が聞こえないこともあります。メンバー全員と情報共有して音量調整しましょう。

ライブハウスのPAエンジニアは据え置きのマイクで事前に調整しているので、そのまま使う方が良いです。違うマイクを持ち込むと、もう一度調整する必要があり、リハーサルの時間を割くことになります。

マイクに近づけば近づくほど低音が増え(近接効果)音がこもります。

低い声だとさらに影響がでます。マイクに口を押し付けて歌うと、ハウリングの原因になるだけでなく、唇の微妙な動きが邪魔されて歌詞が不明瞭になります。マイクの適切な位置が保てるよう注意しましょう。

ベース

アンプでの音質調整

アンプのツマミは振り幅を大きく取れるようにするため、センターの位置にするのが良いでしょう。リハーサルと同じツマミ設定でも本番で同じ音が出るとは限りません、極端に変えなければ本番中に調整しても良いと思います。

低音はエネルギーが大きいので、ベースの音量コントロールは他の楽器に比べて難しいといえます。アンプのトーンはつまみをセンターにセットして微調整するだけにしましょう。アンプのグラフィックイコライザーはOFFで良いです。

通常はダイレクトボックスを使ってPAとアンプにパラレルに接続します。

アンプの音は自分の音のモニターと意識しましょう。

音量調整

客席に向いているスピーカーの背中から、かなり大きめの中・低音が回り込んで出ているので、音が大きいと思いがちです。ベースアンプの音量を下げすぎないようにし、立ち上がりの良い音で中音を作ってみてください。ベースアンプの音量は、ドラムを基準に決めましょう。

PAエンジニアとのコミュニケーション

リハーサルでベースのサウンドチェックをするときは、クロマチックスケールで一番低いところから、高いところまでスタッカート気味で鳴らすようにしましょう。

PAエンジニアは、ベースが音程で音量やサスティンが大きく変わることを考えて、できるだけ広い音域を効果的にチェックしたいと考えています。

ギター

音質調整・バランス

ギターもベースと同じようにアンプのつまみをセンターにセットします。

本番中に調整しても良いようです。

ディストーションがかかったときの、ギターのブリッジミュートがベースやバスドラの音を殺さないようにコントロールしましょう。

曲によって音色を変えている場合は、音の出力レベルを極力合わせるようにします。曲ごとに音量が異なる場合は、余計にバランスに気をつけなければなりません。

音量調整

ギターアンプの音量は、ドラムを基準に決めます。

本番では観客の身体に遮られて音が小さく聞こえる場合がありますが、アンプでボリュームをむやみに上げないよう注意しましょう。

PAエンジニアとのコミュニケーション

いろんな音色をつくっている場合には、リハーサル時、PAエンジニアに遠慮せずに「いくつかの音色がある」こと伝えましょう。事前に提出するセットリストに書き込んでおくと、なお良いです。

キーボード

音量調整

キーボード本体のボリュームつまみは上下に余裕を持たせるようにセンター位置でサウンドチェックに臨みましょう。本番中に自分の音が聞こえなくなった場合は、外音も同じ現象になっているので、相対的なバランスを考えながらボリュームを上げても問題ありません。

PAエンジニアとのコミュニケーション

サウンドチェックの時点で、PAエンジニアに「本番でボリュームを上げるかもしれない」と伝えておくことが必要です。

キーボードの最も大きい音はグリッサンドなので、リハーサル時にチェックしておきましょう。

バンド全体として気をつけること

PAエンジニアとのコミュニケーション

リハーサルは無駄なやり取りをなくすために、事前に曲(イントロのみとか、サビなどの一部)を決めておくことが重要です。

音色や最大・最小音量になるサウンドはパートごとにPAエンジニアに知らせる必要があります。サウンドチェックで確認しましょう。

事前に連絡するとよいセットリストでは、楽曲や全体のイメージを伝えます。

【伝える内容例】

・楽器パートの音量バランスや相対的なテンポの違い

・マイクの要不要など

・曲ごとにポイント

中音でのバランスをバンドメンバー全員が意識する

リハーサルと本番では観客が入るとか、演者のテンションが上がるなどで音響効果や特性が変わります。状況は毎回違うためPAエンジニアでも予測できないことも。リハーサルで中音のバランスをきちんと調整しておくことで、PAエンジニアも外音の変化に対応しやすくなります。

ヴォーカルを引き立たせるには、中音でバンド全員が他メンバーと音のバランスを取りながら、ヴォーカルを前面に出すことに意識を集中する必要があります。曲の中で声が小さい部分はドラムや他の楽器も声に合わせて小さくしましょう。中音で全員がバランスを意識すれば、音圧が安定して外音も良くなります。

ライブハウスの音響にも限界があります。

全体の音が大きすぎると、ヴォーカルなど小さい音を調整するのが困難になります。ドラムとヴォーカルのバランスをまず確認することが音量バランスの近道になるので、中音で調整しましょう。

ライブ会場での注意事項

ライブハウスやスタジオの機材に何か書いてあったら、読んでおくことをおすすめします。思わぬヒントに出会うことも。

音の帯域が被るのは普通にあることです。

被っているかではなく、自分の音が他の楽器や歌をかき消していないかに注意を払うことを全員が心がければ、バランスの良いライブサウンドになります。

リハーサルと本番の音が別物になってしまうことがあります。ほとんどが本番になるとメンバーのテンションが上がりすぎて力が入るためです。特にドラマーは力の入れ具合で音量や音質が変わってしまうので注意しましょう。

まとめ~音作りの基本中音と外音の影響~

中音と外音は別物だと考えておきましょう。外音はお客さんの吸音や会場内の反射音なども音の要素に含まれるので、スタジオ練習の時と同じように中音を聴いてバランスを整えることが肝心です。音作りの基本はあくまでも中音。

外音が回り込んでステージ上に聴こえることで、中音に影響を与えます。

特に低音域は音のエネルギーが高いため影響が大きいといえます。PAスピーカーの裏からもれる音も影響します。モニターの返しをたよりに外音の影響を受けないように注意しましょう。