カラオケなどで歌をうたうとき、「音程が取れない」「ピッチがずれている」などと言うことがあります。

同じ意味で使っている人も多い「音程」と「ピッチ」ですが、実はこの2つは別物であることをご存知でしょうか。

この記事では、音程とピッチの違いについてご紹介します。

また、音程とピッチの改善方法についてもご説明しますので、カラオケがうまくなりたいという方はぜひ参考にしてみてください。

目次

音程とは

音程(おんてい)は、英語で言うと「インターバル(interval)」です。

インターバルは「間隔、距離」という意味です。すなわち、音程とはある基準の音から別の音までの間隔のことを意味しています。

音程は「度数」という単位で表せる

ピアノの白い鍵盤を思い浮かべてみてください。

「ド」の音を基準音とすると、「レ」は隣り合った音なので2度、「ミ」なら3度です。

1オクターブ上の「ド」なら、基準の「ド」の音から数えて8番目なので8度になります。

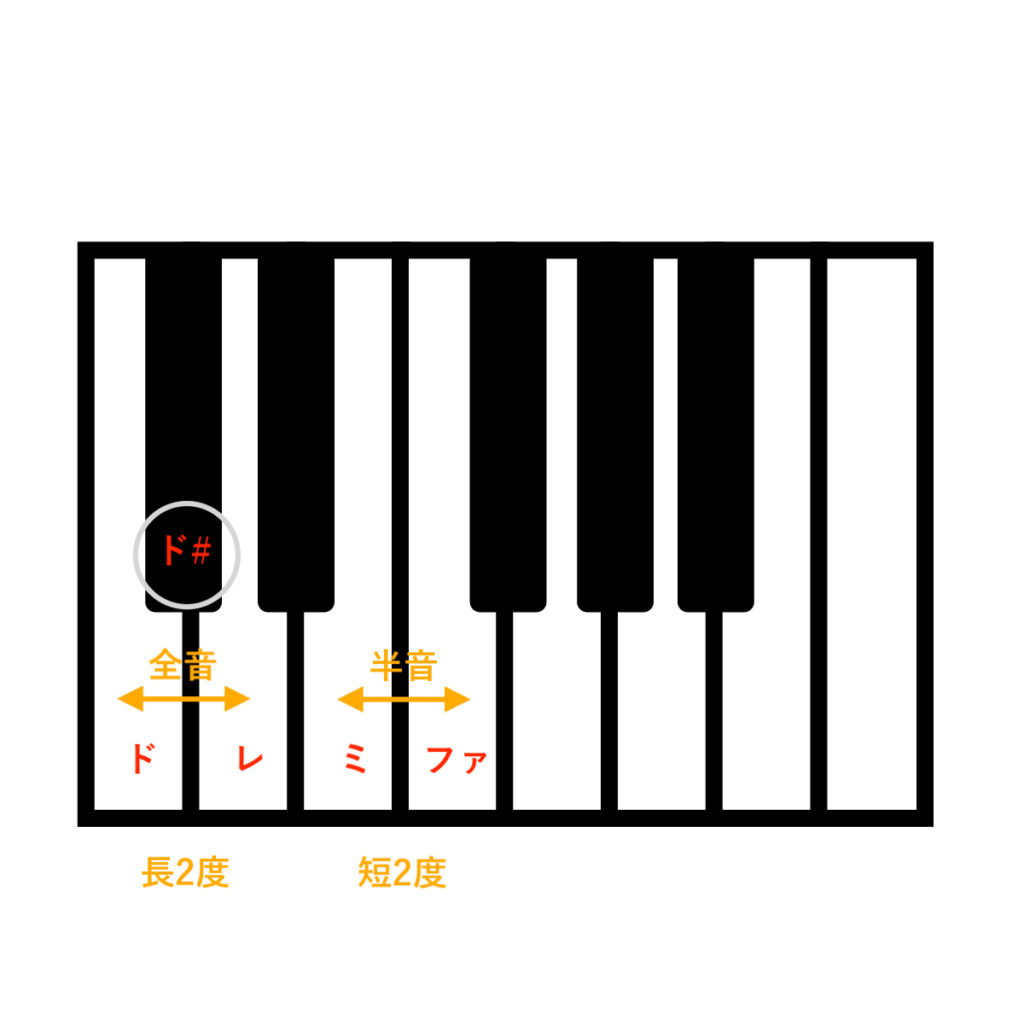

さらに細かく見ていくと、同じ隣り合った音でも「ド」と「レ」と「ミ」と「ファ」では間隔が違います。

半音と全音の関係

「ド」と「レ」の間には黒鍵のド#があります。「ド」と「ド#」の関係を半音といいます。

「ド#」と「レ」も半音の関係にあります。つまり「ドからレ」までは半音+半音=全音の関係にあるのです。

一方、「ミ」と「ファ」の間には黒鍵がありません。つまり「ミ」と「ファ」は半音の関係です。

よって、「ミ」と「ファ」は「ド」と「レ」に比べると音と音の間隔(=音程)が狭いことになります。

「ド」と「レ」のような全音の2度を「長2度」、「ミ」と「ファ」のような半音の2度を「短2度」と言います。

ピッチとは

ピッチ(pitch)は、日本語では「音高(おんこう)」と言います。

音程が音と音の相対的な距離を表すのに対し、ピッチは音の絶対的な高さを表しています。

ピッチの単位

音の高さを絶対的に表すには、ヘルツという単位を使います。これは、一秒間に空気が振動する回数(周波数)を表す単位です。

例えば、一秒間に空気が440回振動する「440ヘルツ」で鳴る音は「ラ」です。この440ヘルツが国際的に標準の「ラ」と定められています。

同じ「ラ」の音でも、442ヘルツであれば標準より高めの「ラ」になりますし、435ヘルツなら低めの「ラ」になるのです。

ピッチとキーは異なる

他にもピッチと混同しやすい言葉に「キー」があります。

カラオケで「キーを上げる」と言うと、歌全体の音を半音単位で上げることを意味します。

一方、「ピッチを上げる」と言えば、音の高さの調整幅は半音に満たないこともあるでしょう。そのため、厳密には意味が異なるのです。

音程とピッチの違い

"音程"と"ピッチ"がそれぞれ何を意味するのかご説明しました。

それでは、「音程が悪い」「ピッチが悪い」と言うときは、どのような違いがあるのでしょうか。使い分けについて確認していきましょう。

音程が悪いの意味

「音程が悪い」と言う場合は、音と音の間隔が正しくないことを意味します。

つまり、最初に発声した音と次に発声した音の間隔が正しく取れていないということです。

例えば、歌い出しが「ラ」の音で、次にその1オクターブ上の「ラ」を発声したい場合に、この2音目が上ずって「ラ#」になってしまったり、上がりきらずに「ラ♭」になってしまったりしたとしましょう。

この場合、本来出したい「ラ」から半音ずれた音を出してしまっています。2音の間隔が半音分広く(または狭く)なってしまったので、音程が悪いということになります。

ピッチが悪いの意味

「ピッチが悪い」と言う場合は、その音の音高が合っていないことを意味します。

同じ「ラ」の音にも「高いラ」や「低いラ」があることは先ほど説明しました。

バンドで演奏をするときに、440ヘルツの「ラ」で歌や楽器の音を合わせることにしたとします。

いざ演奏が始まり、ギターやベースは「440ヘルツのラ」を基準に演奏したのに、「ボーカルは442ヘルツの高めのラ」を基準に歌ってしまったらどうなるでしょうか。

同じ「ラ」の音を出しても歌とバンドが混ざり合わなくなってしまいます。

このとき、ボーカルはピッチが悪かったと言えます。

プロでもピッチ補正をしている

プロの歌手でも、CDや配信用音源では、Logicなどの機械でピッチ補正をしているケースがほとんどです。

本当にピッチの優れた歌手かどうかというのは、ライブなどで生歌を聞いてみなければわかりません。

例えば、ライブでもピッチがいいとよく言われる方には、小田和正さんや槇原敬之さんなどが挙げられます。

音程・ピッチが合わない悩みを改善する方法

正しい音程で歌うための方法や、ピッチを安定させるための練習方法をご紹介します。

音程やピッチの改善に役立つアプリもあるので、利用してみましょう。

音程

音程を良くするためには、音と音の間隔を正しく取れるようにする必要があります。

これは「相対音感」を鍛えるということです。

相対音感は、音同士を比べることによって音の高さを推測する音感です。

相対音感を鍛えるには、基準音をもとに他の音を正しく取る練習をしましょう。

ドレ・ドミ・ドファと基準音ではない音を上げていく

電子ピアノやキーボード、ピアノアプリなどを使って「ドレ」「ドミ」「ドファ」…というように、基準音(この場合はド)と別の音を順番に鳴らし、それに合わせて発声してみましょう。

ドシ・ドラ・ドソと基準音ではない音を下げていく

反対に「ドシ」「ドラ」…と基準音から低い音に移るパターンもやってみましょう。

これらの練習を続けていくことで、徐々に基準音との高低差を意識し、音の間隔を身につけられるようになります。

移動ド唱法

次に「移動ド唱法」をやってみましょう。

基本的には、ピアノで「ドレミファソラシド」の音を出しながら、その音に合わせて「ドレミファソラシド」と口に出して歌います。これが固定ド唱法です。

移動ド唱法では、この「ド」にあたる音を移動させます。例えば、「ソラシドレミファ#ソ」をピアノで弾きながら「ドレミファソラシド」と声に出して歌うのです。

この練習を行うことで、キーが変わっても音と音の間隔を変えずに歌う訓練になり、音程が広くなったり狭くなったりと揺れることが減るでしょう。

ピッチ

次に、ピッチ感を鍛える方法です。

絶対音感がある人は、音の絶対的な高さがわかるといいます。

しかし、絶対音感は小さい頃に養われるもので、大人になってから身につけるというのは難しいでしょう。

絶対音感までとはいかずとも音感を鍛える方法はあります。

地道な方法ではありますが、キーボードなどで「ドレミファソラシド」を弾きながら合わせて発声し、その音の高さを確認しましょう。

慣れてきたら、初めのドだけ弾いてあとは自力で発声します。

これをボイスレコーダーなどで録音し、正しいピッチで歌えているか確認しましょう。

「n-Track Tuner」というチューナーアプリを使いながら歌うと、ピッチを視覚的に確認することが可能です。ぜひ活用してみてください。

まとめ

今回は、音程とピッチの違い、それぞれを鍛える方法についてご紹介しました。

似ているようで、実は異なるものであることをお分かりいただけたでしょうか。

この記事が、あなたの疑問が解決につながれば幸いです。