「裏拍でリズムを取れるようになりたい」と思っている方は多いのではないでしょうか。そこで今回は、以下の内容についてご紹介します。

- 裏拍について

- 裏拍でリズムの参考例

- 表拍との違い

- 日本人が裏拍でリズムを取るのが苦手と言われる理由

- 裏拍でリズムを取れるメリット

- 裏拍でリズムをとる方法

参考にしていただければ幸いです。

関連記事:基本的なリズムのとり方【初心者編】苦手な人でも簡単にできる方法とは

目次

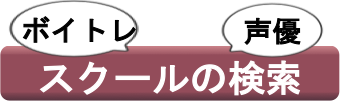

裏拍とは?

音楽において裏拍とは、拍を前半と後半に分けたうちの、後半の部分を意味しても用いられる音楽用語です。

例えば、4分の4拍子の曲で 「1と2と3と4と… 」とリズムを取った時、「と」の部分が裏拍に当たります。

西洋の歌や楽器の演奏でリズムを取る際には、表拍を意識することが重要です。

裏拍でリズムの参考例

裏拍でリズムを取る必要のある音楽ではロック、ジャズ、レゲエ、スカ、ヒップホップなどが代表的です。

ここでは裏拍とは何かと、初心者の方でも簡単に理解できる曲をご紹介します。

ボブ・マーリー(Bob Marley)というジャマイカのレゲエミュージシャンのワン・ラブ(One Love)という曲がオススメです。この曲はボブ・マーリーによって1977年に歌われた曲です。

ワン・ラブはレゲエーミュージックの代表曲の1つです。曲を聴くと、ズン・チャのリズムで、「チャ」の部分が裏拍にあたります。

色々な人に歌われている曲ですが、ゴスペルクワイヤーの方を初め、コーラス隊にも歌われる曲です。とても素敵な曲なので、是非、聴いてみてください。

その他にもジャズを聴くことをオススメします!

ジャズのスウィングというリズムは裏拍にアクセントを感じることが基本となります。

スウィングはジャズの特徴として演奏形態の1つです。

裏拍を強調としたリズムが取られているため、独特のリズムやノリを理解することができます。

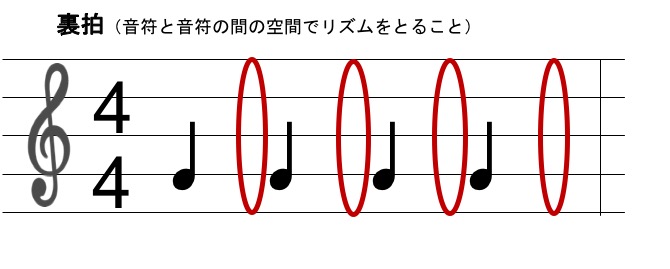

表拍との違い

裏拍と異なり、音楽において表拍とは、拍を前半と後半に分けたうちの、前半の部分を意味して用いられる音楽用語です。

例えば、4分の4拍子の曲で「1と2と3と4と」とリズムをとった時の、1、2、3、4の数字の部分が表拍になります。

日本人が裏拍でリズムを取るのが苦手と言われる理由

一般的に日本人が裏拍でリズムをとるのが苦手だと言われています。一体なぜでしょうか。

理由の1つに日本の文化的背景が原因だと考えられます。

例えば、コンサートやライブにおいて、会場の聴き手は、本来、裏拍を感じる音楽にもかかわらず、表拍で手拍子をするような「リズムにノレていない」状況が生まれることがあります。

お年寄りの観客が多い演歌や民謡などのコンサート会場では間違いなく、表拍の手拍子を取る傾向があります。

これらのことが、日本人が裏拍でリズムを取るのが苦手と言われる要因の1つと考えられます。

裏拍でリズムを取るメリット

裏拍でリズムを取るメリットとして、より細かなリズムを取れるようになり音楽性が高まります。

リズム感が鍛えられると、さまざまなメロディーに対応できるようになります。

ジャズなどの即興音楽(決められた楽譜によらず、演奏者が即席で作曲しながら演奏すること)を演奏する場合、曲を聴いて瞬時にリズム(裏拍)を捉えるために必要な技術です。

裏拍でリズムを取ることにより、以前は気がつかなかった音楽的な良さもわかるでしょう。それは、聴く力が向上し、以前よりも感性が鋭くなるからです。

聴き手として裏拍でリズムの取り方を自分のものにできれば、その経験を生かして、人前で歌を歌ったり、楽器の演奏をする機会にも役立つことでしょう。

裏拍リズムを取る練習法

リズム感を鍛えるためには、音楽教室に通ったりする必要があると思われがちです。ここでは、自宅でもできる簡単な練習方法を紹介します。

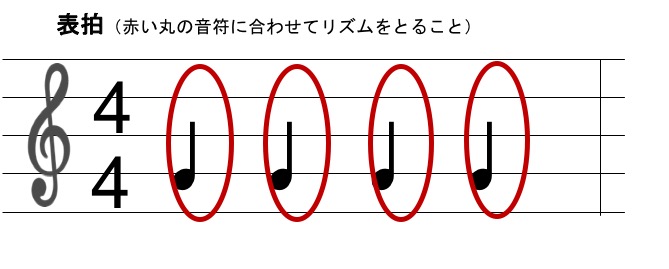

メトロノームを使う練習

メトロノームを使う練習は基本です。

練習はじめの基本トレーニングとして行いましょう。

メトロノームが表拍をとってくれますので、そのリズムに合わせて裏拍を取ります。

メトロノームを用意して、あまり速くないテンポから練習を重ねなが少しずつスピードを上げていくと習得が早くなります。リズムをいろいろと変えて練習するのは古典的な手法です。

逆に、メトロノームがないと正しいリズム感が身につかないかもしれません。

メトロノームがない方は、メトロノームアプリをダウンロードなどをダウンロードしてみてください。

体でリズムを取る練習法

体を使ってリズムを取る練習法があります。

例えば、太ももを左手で表拍を叩き、右手では裏拍を叩くなど、体の部位でリズムを取ります。好きな音楽で練習をすれば、苦労も少ないでしょう。

リズム感を養うためにはまず、体にリズムの取り方を染み込ませるのがオススメです。

しかし、いくら裏拍でリズムを取ることが重要だと言っても、曲に合わせてリズムが取れなければ意味がありません。

まずはリズムを取りたい曲を聴いて、一定感覚で鳴っている音をひとつ見つけましょう。

例えば、ダンスミュージックなどの四つ打ちと言われる低音で「ドン」、「ドン」と鳴っている音はわかりやすいかもしれません。

自分で選んだ曲に合わせて、体を使ってリズムを取りましょう。まず体に何度もリズムの取り方を染み込ませることが大切です。

裏拍を意識して西洋音楽を習慣的に聞く練習法

日本の伝統音楽は表拍を基調とした文化です。

歌舞伎や能、日本舞踊などの伝統芸能や武道の動きを見ると、表拍を基調としています。特に日本舞踊や盆踊りは,手拍子は表拍を強調して打たれています。

日々の生活において、ロック、ジャズ、レゲエ、スカ、ヒップホップなどの西洋音楽を聴く機会を増やすことが必要です。

これらのジャンルは裏拍を強調として音楽が構成されています。

裏拍を意識して西洋音楽を習慣的に聴くことが、リズム感や音楽センスを養い、良いトレーニングとなります。

音楽は時間芸術なので、リズムを理解することが大切です。

生き生きとしたリズムを生み出す一つの要素に、裏拍を強調とした西洋音楽への理解も不可欠です。

自分の好きな音楽以外の他の音楽のジャンルにも関心を持つことをオススメします。

練習の環境を整えましょう。練習によって、自分の持つ音楽性を高めることができます。是非、試してみてください。