セットリストとは、元々アーティストやバンドがコンサートやライブを行う際に、演奏する曲の一覧を順番に記した文書のことをいいます。英語で“set list”と言い、セトリと略称します。

初めてライブに出演する方は、どのようにセトリを決めればいいの?と思われるのではないでしょうか。そこで今回は、セトリの決め方についてご紹介します。

目次

セトリの決め方

1曲目に持ってくる曲

演奏する曲の中で口ずさみやすい、またはノリやすい曲を持ってくると良いでしょう。

1曲目のセットリストは、お客さんが自分達を知っているか知らないかで選曲が変わっていきます。

自分達を知らないお客さん達の前で演奏するなら、1曲目は「キャッチー」な曲がおすすめです。一般的に、「キャッチーな曲」といえば、覚えやすい曲を指します。

バラード

セットリストの考え方のベースに起承転結があります。

起承転結のどのタイミングでバラードを入れて、場の雰囲気(テンション)を落ち着かせ、いい雰囲気を作るかがポイントです。

アップテンポの曲から入る場合、転のタイミングでバラードを入れて、結もバラードを入れたり出来ます。

また、一度、場の雰囲気(テンション)があがっているので、転から結で、バラードからアップテンポの曲を演奏してスムーズにテンションをあげてもらうこともできます。

盛り上がる曲

例えば、ミディアムテンポ、アップテンポ、アップテンポの曲順でライブを構成すればテンションが上がりきって、会場を盛り上げた状態でライブを終えることができます。

盛り上がる曲を1曲入れるだけでは、お客さんのテンションが上がりきらない(少しだけ上がる)場合もあります。

2曲続けて盛り上がる曲をセットリストに入れて、起承転結のどの部分を盛り上げるかによって、入れるタイミングを合わせることがポイントです。

最後に持ってくる曲

バンドの看板曲を持ってくるのが良いでしょう。バンドに馴染みのあるお客さんからすれば、「待っていました。」となります。

もし、お客さんが自分たちのことを知らない場合は有名アーティストのcover曲がおすすめです。自分たちの曲のテイストに似ているアーティストの有名な曲を持ってくることで興味を惹きつけられます。

最後に、アンコールがある場合は、バラードよりはミディアムテンポ・アップテンポの盛り上がる曲を演奏しましょう。

念の為、アンコール用に盛り上がる曲をストックしておいた方が良いです。一度、そのライブで演奏した曲でも構いません。

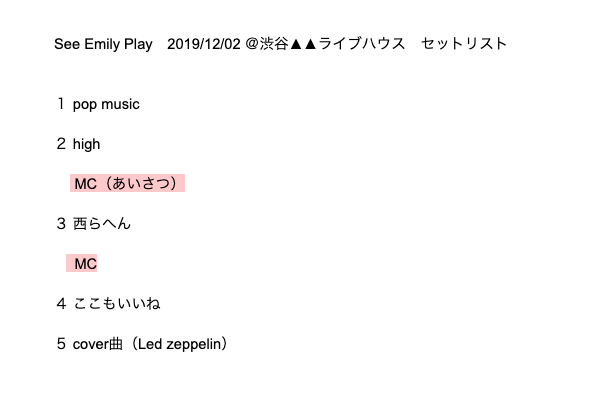

ライブ曲のセトリ例

ライブ曲とセットリストの例をご紹介します。

明るい、ポップな印象を与えたい場合

- 明るい曲(アップテンポのキャッチーな曲)

- 一番聞かせたい曲(盛り上がっているところでメンバー紹介をしながら)

- 変拍子のトリッキーな曲(ジャンルの違う曲)

- 最後の曲 (バンドの看板曲)

バラード系、しっとり聴かせたい場合

- しっとりした曲(ミディアムテンポ)

- 壮大な曲(少しスローダウンさせる)

- 切ないバラード (スローテンポのスタンダードナンバー)

- MC (メンバーのフリートーク、活動報告や思いなど)

- 最後の曲(ミディアムテンポのバンドの看板曲)

セトリを決める際の注意点

ステージを通してお客さんが飽きないような曲順にすべきでしょう。同じような曲が続くと、どうしても飽きてしまうものです。

実際に、ミュージシャンは出番の順番や出演者やお客さんの反応を見て、曲順を臨機応変に変える場合があります。

リズムや雰囲気が違う楽曲を入れるのもポイントで、盛り上がるところと聴かせるところを区別すれば、展開作りも変わっていきます。

盛り上がって終わるのか、しっとり聴かせて終わるのかによって、セットリストも変わっていきます。コンセプトをしっかりと決めておきましょう。

セットリストの作り方として、持ち時間30分のライブなら4、5曲は演奏できます。演奏のマンネリ化を避けるためにも、持ち曲は7、8曲あった方が良いでしょう。

オリジナル曲が少ない場合、コピー曲を入れるのもひとつの方法です。コピー曲を演奏することによって、演奏力の幅が広がり、オリジナル曲を作る上でアレンジの勉強にもなります。