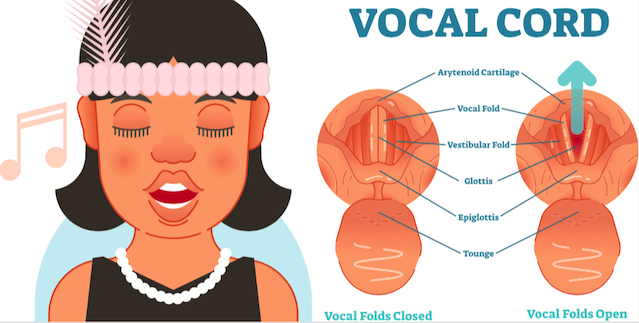

声門閉鎖(せいもんへいさ)とは、声帯の2枚の襞 (ひだ)が合わさっている状態のことを指します。合わさった2枚の襞の間に空気が通ることで、声は出でるのです。

声帯が閉まった状態を確認するには、息を吸って吐く際に、作った息を止めてみてください。

通常、呼吸時は声帯が開いていて、発声時は閉じています。

この2枚の襞がくっついていると、空気が通る時に2枚の襞が振動する仕組みです。この2枚の襞が振動した音が声となって聞こえます。

目次

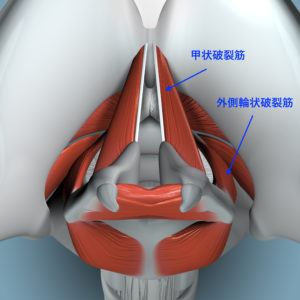

声門閉鎖の際に働く筋肉

声門閉鎖の際に働く3つの筋肉は、甲状披裂筋、輪状甲状筋、外側輪状破裂筋です。

甲状破裂筋(thyroarytnoid muscle)

声帯筋、声帯そのものです。

甲状破裂筋に力が入ると、声帯そのものが収縮します。

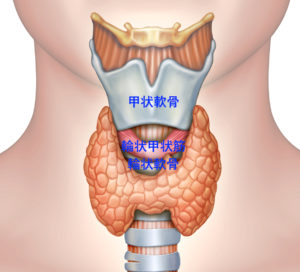

輪状甲状筋(cricothyroid muscle)

輪状軟骨と甲状軟骨の間にある筋肉です。

輪状甲状筋に力が入ると、声帯を間接的に引っ張ります。

外側輪状破裂筋(lateral crioarytenoid muscle)

輪状軟骨と破裂軟骨の間にある筋肉です。外側輪状破裂筋に力が入ると、声門を閉じることが出来ます。

声門閉鎖のポイント

口を横に開き、低い声で「アー」と声を出します。

声帯が上手に閉鎖していると、ビリビリと振動している感覚がわかります。

声帯の閉じ具合は主に5段階に分かれます。

- 息が通らないほど、声帯がしっかりと閉まっている状態

- 詰まった声が出る時のような声帯がかなり閉まっている状態

- 声を出すために最低限の力で声帯が閉まっている状態

- 少し息が漏れていて声帯がかすかに開いている状態

- 声が出ず、息が漏れて声帯が完全に開いている状態

地声で歌う時は閉じた声帯の隙間を息が通る時に振動し、声帯は全長の長さで振動します。振動していないところは完全に声帯が密着しているので、息を通しません。